湘潭日报视觉专版——

文/图 本报记者陈旭东

深夜,湘潭市第一人民医院感染科病房灯火通明,走廊上随处可见医务人员忙碌的身影。

朱勇是其他科室前来增援的男护士,负责疑似病人护理,在同事的协助下,他穿上了隔离服淮备上岗。

医护人员在病房精心护理确诊病人

深夜,护理人员在走廊上写当晚的护理记录

“一、二、三,加油”医务人员互相鼓励着!

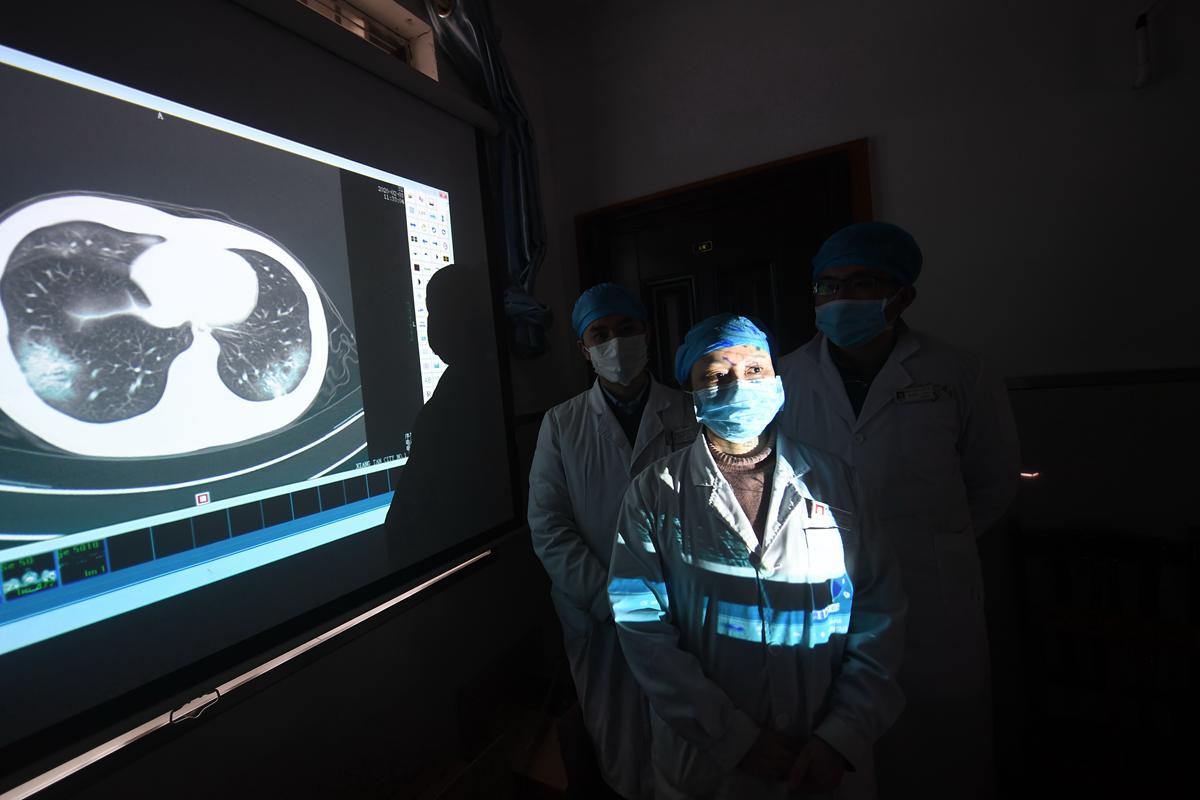

一位确诊患者的CT投射在屏幕上,感染科主任彭秀兰表情凝重地和其他医生讨论治疗方案。

医护人员站在消毒液里消毒。

护士彭素芬半个月没有见到她的两个孩子了,每天只能通过微信视频听孩子喊声“妈妈”。

发热门诊,医护人员在为一位发热病人采集咽试子标本。

2月2日下午,湘潭市首批3例成功治愈治愈的新型冠状病毒感染的肺炎患者走出市中心医院,患者的兴奋难以言表,而大批医护人员的辛劳难以言说。

抗击“新型冠状病毒感染的肺炎”的战役打响以来,湘潭市第一人民医院作为湘潭市定点收治医院,医院感染科的医务工作者始终战斗在抗击疫情最前线。2月3日,记者来到市一医院感染科,用镜头记录战斗在抗击疫情最前线的“白衣天使”。

“没法休息,一离开病房心里就不踏实”

“疫情发生后,我们的很多医务工作者都在冲在最前面,作为感染科的医生更是责无旁贷。” 感染科主任彭秀兰说。1月21日凌晨,感染科收治第一名“新冠肺炎”患者到现在,彭秀兰和她的同事都已经满负荷工作了近半个月,家人和同事劝她“要注意休息了”。“没法休息,一离开病房心里就感到不踏实,在这里和大家在一块反而心里更踏实。” 彭秀兰很直白地说道。查房、会诊、商讨治疗方案,满脑子里都是病人,每天在病房的时间都在14小时以上。

彭秀兰主任介绍,一医院感染科目前收治了确诊、疑似病人共14人,当中一名是重症患者,还有一名是1岁的患者。与此同时,感染科发热门诊,每天还有数十位发热病人前来就诊。感染科人手吃紧,医院迅速从其他科室抽调了许多人来支援,大家在一起工作,配合默契,让所有奋战在感染科的医务工作者感受到了团结的力量。

节省宝贵的隔离服上班不喝一滴水

下午4点,隔离病房交班时间,护士谭璇花费了20多分钟穿好工作服、隔离衣、手术服,戴上保护眼罩,确认防护措施无误后,谭璇开始了紧张的工作。感染科污染区、半污染区、清洁区有明确的界线,不能随意跨越半步。谭璇负责的是确诊病人病房,她活动范围被严格限制在了几个病房和一条几十米的走廊。给病人输氧、输液、测量血氧……每走出一次病房,她都要进行洗手消毒,如此反反复复。谭璇家住昭山示范区,自抗击疫情后,她一直没有和家人见过面。“我的大多数同事和我一样,怕连累家人,下班后通常选择了自我隔离。”

谭璇在感染科和传染病人打了5年交道,在三级防护下和“新冠肺炎” 零距离接触也是第一次。“平时很熟练的采血、静脉输液等操作都会因为戴着隔离罩视线不佳和手感不明显而动作变形,特别是给小儿患者输液,通常要几个人配合花费十几分钟才能完成。”谭璇说,穿上防护服后除了呼吸困难、闷热一身湿透,最苦的算是不能喝水了,上一次厕所就意味着穿在身上的隔离服报废需要重新更换,为了节省稀缺的隔离服,我们值班人员上班都不喝一滴水。

盼望疫情早日结束回到以前的日子

在感染科还有不少是其他科室的支援医务人员,他们中有很多是刚毕业参加工作不久95后、98后。面对严峻的疫情,他们没有退缩,而是选择哪里需要就往哪里上。陈燕是老年医学科抽调来增援的护士,参加工作才一年,连续几天的隔离区工作,她已经渐渐适用了感染科连轴转的工作模式。“每天都在看疫情通报,希望治愈的人越来多,感染的人数据越来越少。”

夜晚9点,护士陶素芬可以地安静地坐在护士办公室休息。陶素芬是两个孩子的妈妈,每天的这个时间,是她和孩子们约定“见面”的时间,也是她忙碌一天最快乐的时刻。打开微信视频,与爱人简短地聊了几句后,两个孩子一一出现在手机频幕上。“妈妈你什么时候回来?我想你了”,“妈妈你怎么还戴着口罩啊?”听到女儿的声音,陶素芬眼圈一下就红了,她已经快半个月没有回家见过孩子了,作为一位母亲,她的内心十分的愧疚。“特别思念家人,盼着早日打赢防疫战,回到以前的日子”。10分钟后,陶素芬挂断微信电话,重新开始了护理工作。

作者:陈旭东

摄影:陈旭东 殷成

审阅:殷成