如果把医院救死扶伤的医护团队比喻成一支部队,那么,工作在医院重症医学科的医护,就是这支部队里的“特种兵”。

2018年1月21日上午10时,今年36岁、家住湖南省湘潭县谭家山镇的唐先生,因感冒在当地卫生院治疗3天,症状无缓解、且逐渐出现意识模糊,呼吸衰竭,急送湖南省湘潭市第一人民医院,诊断为重症甲型流感,入住重症医学科16床,副主任医师李理任主管医师,成了坚守在第一线的排头兵,一场与重症流感抢生命的战斗如期展开。

经检查发现,唐先生双肺严重感染,右肺几乎为白肺、左肺功能严重受损;因为缺氧,他的肝、肾等多脏器功能严重受损;当天中午相关专家会诊认为,病人因缺氧已出现多器官功能障碍,必须尽快实施增氧治疗,挽救生命。双肺功能趋于完全丧失,如何增氧呢?只有采用“人工肺”来代替人体肺进行气体交换了。

“人工肺”是医学界目前的先进设备,湖南省仅有3台,湘潭市第一人民医院尚无这一设备,当天又正值星期天,病人生命危在旦夕,这可急坏了李理,她一边向科主任汇报,一边向“老搭当”求援,一边找家属谈话,两个多小时后,湖南省岳阳市第一人民医院专家团队赶到重症医学科,18时30分“人工肺”在唐先生体外正常工作了,血氧饱和度立即由75%升至95%,增氧治疗成功了,可李理才发现手机里满屏都是家人打来的未接来电。

虽然有了“人工肺”的支持,但唐先生的康复并非一帆风顺。密切关注重症患者管理微信群,成了李理每天的必修课;唐先生生命体征每一次小小的波动,都会牵动她的心。有一次,李理下夜班刚到家,才端起饭碗享用婆婆做的午饭时,群里报料“唐先生突发高热、寒战”,她立马放下碗筷,匆匆赶回医院;经她认真分析原因,并向上级医院老师请教,一轮新的感染很快就被扼杀在萌芽状态。

重症肺炎的恢复,离不开精细化的容量评估与液体管理,李理每天至少2次对病人进行心肺功能超声评估,病人的每1毫升药物的注入、每一滴尿液的排出等各项指标,都在她严密的监测与控制之中,确保病人康复的各项要求到位。

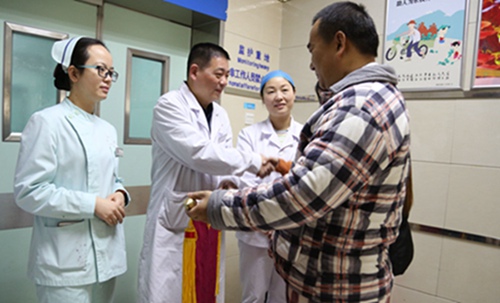

经过24天的生死博弈,唐先生终于闯过来了。期间,他经历了“感染、呼衰、休克、出血、血栓、营养”等重重难关,于2018年2月13日康复出院了。在出院这天,他的哥哥和爱人送来绣有“以病人为中心、以服务树信誉”和“医术精湛、医德高尚”字样的两面锦旗,向医院和重症医学科医护表达了感激之情。出院后的唐先生,仍然和李医生保持着微信联系,李医生借聊天的机会,在微信里了解他的生活情况,给予他关心,督促他戒烟限酒,按时作息,合理膳食和保健;1月后复查肺部CT,病灶完全被吸收了,各项指标都正常,李理终于交上了一份满意的答卷。

2018年大年初一,唐先生从微信转帐1200元给李理,以拜年的形式表达了他对救命之恩的感激之情,祝福她在新的一年里“月月红”;当李理收到这份情意时,她鼻子一酸、泪水夺眶而出,她一边委婉拒绝,一边思绪万千:回想起自己为了“零距离”管理好这位流感病人,每天都要服用奥司他韦进行预防,但刚服用就出现了胃肠道反应,是边坐在马桶上拉肚子、边抱着垃圾桶呕吐,这样上吐下泻持续了3天,她的母亲看在眼里、疼在心里,后悔让她学医,在家以泪洗面,几次强烈要求她申请退出重症医学科,但她依然咬紧牙、含着泪水坚守岗位,心里只是希望病人早日康复。

今年35岁的副主任医师李理,是个二孩妈妈,她9岁的儿子读小学四年级、4岁的女儿在上幼儿园,她爱人是一名敬业银行职员,每天忙于事业;她和爱人都是独生子女,双方父母亲生活在一起,她是一个8口之家的女主人,本要照顾老人和孩子,可在救治唐先生的近一个月里,年幼的子女全靠老人照顾,就连上幼儿园的女儿,哭喊着要妈妈抱抱、亲亲,也不能马上满足她;期间的节假日家人聚餐,她也没时间陪伴,自己在食堂应付。

李理的双亲今年都是70岁,在35岁高龄时才生下她,一直视她为掌上明珠;重症医学科这种每天守在生命垂危病人身边,充当与死神抢生命的卫士、充当保姆侍候吃喝拉撒睡、充当孝子为他人送终,遇上非典、禽流感等瘟疫病人,还得冒着生命危险去救治,这对李理来说无疑是一大挑战,可她在重症医学科工作了8年余,每年都要演绎近百场这样的救人故事。

李理(右一)正在为唐先生实施增氧治疗

李理(右一)正在为康复中的唐先生鼓劲

唐先生向重症医学科全体医护表达谢意

唐先生和重症医学科医护合影

唐先生的亲人向院领导献锦旗

李理(右二)正在重症医学科查视病人